新築やリフォームの打ち合わせで「この間取りで本当に暮らしやすいのか」と不安を感じる方は多いものです。そんな時に役立つのが、専門家の目線で図面を客観的にチェックしてもらう「間取り診断」です。

診断では、生活動線や採光・通風、収納の配置などを建築士が確認し、改善すべき点を具体的に示してくれます。しかし、サービス内容や料金は提供先によって大きく異なり、「どこに頼めばよいのか」「どこまで見てくれるのか」が分かりづらいのが実情です。

この記事では、間取り診断の基本的な流れからチェック観点、無料・有料サービスの違い、そして費用相場や担当者選びのコツまでを詳しく整理します。後悔しない家づくりのために、診断をどのタイミングで受けると効果的なのかも解説します。

間取り診断とは?目的・流れ・向いている人

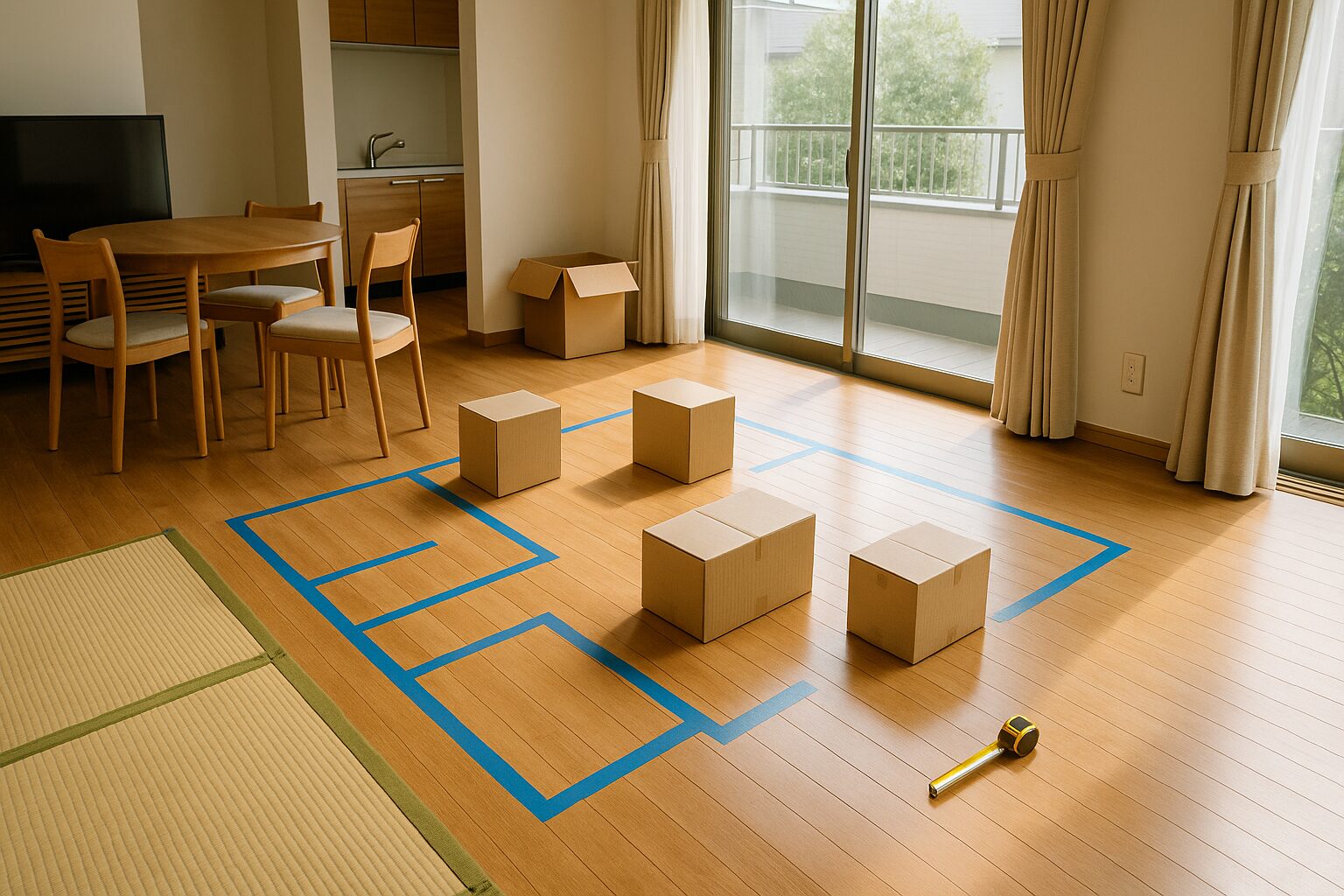

まず「間取り診断」とは、設計図面を第三者が客観的に見直し、暮らしやすさ・安全性・将来性の観点から改善点を提案するものです。建築士や住宅プランナーなどが、動線や採光、収納配置などを専門的に確認し、生活の質を高めるアドバイスを行います。つまり、設計のセカンドオピニオンといえる存在です。

家づくりでは、設計図をもらった時点で安心してしまいがちですが、図面の段階で問題に気づければ、後戻りのコストを抑えられます。そのため、間取り診断は「契約前や着工前の見直し」に最も効果を発揮します。

間取り診断の意味とできること

間取り診断では、図面上では分かりにくい「暮らしの動き」を可視化します。例えば、朝の支度や洗濯動線、買い物後の収納まで、家事の流れを通してムダな移動を減らせるかどうかを確認します。さらに、採光や通風、近隣との視線の干渉なども点検対象です。つまり、設計図を生活の目線で翻訳し、長く快適に暮らせる家に整えることが目的です。

いつ受けるべきか(契約前・着工前の見極め)

最もおすすめのタイミングは「契約前」または「着工前」です。この段階であれば、大きな変更もコストを抑えて行えます。一方で、工事が始まってからでは修正範囲が限られ、費用も高くなります。契約前に診断を受けることで、「このプランで本当に良いか」を冷静に判断でき、営業トークに流されにくくなります。

必要な資料と前提条件(平面図・配置図・方位など)

診断を依頼する際には、少なくとも「平面図」「立面図」「敷地配置図」「方位情報」の4点を準備しておくとスムーズです。これらが揃っていると、日当たりや風通し、駐車場・庭の使い勝手まで正確に評価できます。加えて、家族構成や生活パターンのメモを添えると、より実情に合った診断が可能になります。

診断の進め方と所要時間の目安

一般的な診断は、オンライン提出後3〜7日ほどで結果が届きます。内容は、チェックリスト形式の指摘や、修正版プラン、改善提案書などです。建築士による有料診断では、30分〜1時間のオンライン面談を含むケースもあります。なお、修正版を再提案してもらう場合は追加費用が発生することもあるため、事前に確認しておくと安心です。

間取り診断は「建てる前に後悔を防ぐ」ための確認作業です。契約前の段階で第三者の目を入れることで、見落としを早期に発見し、安心して着工に進めます。

例えば、リビング階段を採用したが実際には冷暖房効率が悪化する可能性がある――といった気づきを得られるのも、診断の大きな利点です。小さな修正でも暮らしやすさは大きく変わります。

- 間取り診断は第三者が図面を客観的に評価する仕組み

- 契約前・着工前の実施が最も効果的

- 図面に加え方位・敷地情報を用意すると精度が上がる

- 所要期間は3〜7日程度、建築士診断なら面談付きも多い

- 小さな修正で快適さを大きく改善できる

間取り診断のチェック観点(まず見るべき要所)

次に、間取り診断でどのような点を確認するのかを整理してみましょう。診断では「動線」「採光」「収納」「視線」「安全」の5つが基本軸です。これらを順に見ていくことで、家族が快適に暮らせるかを総合的に判断できます。

生活動線の整理(家事・衛生・来客)

まず確認すべきは生活動線です。キッチンから洗面所、物干し場までの移動がスムーズか、玄関からリビングへの導線が来客時にも使いやすいかを見ます。家事動線が交錯すると、日常のストレスが増える原因になります。特に共働き世帯では「ながら家事」がしやすい動線が鍵です。

採光・通風と方位の基本

一方で採光や通風も、快適さを左右する重要な要素です。南側に大きな窓を設けても、隣家の影で日当たりが悪くなることがあります。方位や周囲の建物の高さを考慮し、朝日・西日の入り方を確認しましょう。換気経路も忘れずにチェックし、風が通り抜ける設計になっているかがポイントです。

収納計画と回遊性の考え方

収納は量だけでなく「配置」が大切です。使う場所の近くに必要な分を置くことで、片付けが自然にできる住まいになります。廊下やリビングの動線上に物があふれる間取りは、家全体の印象を損ねる原因になります。ウォークスルークローゼットなど、回遊性を高める収納計画が理想です。

音・プライバシー・視線のコントロール

さらに重要なのが音や視線のコントロールです。寝室とリビングが隣接している場合、テレビ音や話し声が伝わりやすくなります。窓の位置次第では、隣家や通行人の視線が気になることも。壁や窓の位置を少しずらすだけで、プライバシーと快適性を大きく向上させられます。

安全性と法規の基礎(階段・避難・バリアフリー)

最後に、安全性や法的基準もチェックします。階段の蹴上げや踏面の寸法、通路幅、開口部の高さなどは、住宅の安全基準に基づく必要があります。特に高齢者や小さな子どもがいる家庭では、段差や手すりの位置も確認ポイントです。バリアフリー対応の設計が、将来的な安心につながります。

・家事動線は交差していないか

・主要室に十分な採光・換気があるか

・収納は使用場所の近くにあるか

・隣室との音・視線対策が取られているか

・階段や通路の安全性が確保されているか

例えば、南向きリビングでもテレビの位置次第で日差しの反射が強すぎるなど、実際に住んでから気づく問題もあります。診断の段階でこれらを予測し、対策を立てておくことが理想です。

- 診断では動線・採光・収納・視線・安全を重点的に確認

- 方位や隣家の影響も考慮して採光計画を立てる

- 収納は量より配置と動線との連携が重要

- 音や視線のズレが快適性を左右する

- 階段寸法や通路幅など安全面の確認も必須

無料・有料の間取り診断サービス比較

ここでは、間取り診断を受けられる主なサービスの種類と特徴を見ていきます。診断は大きく「無料」と「有料」に分かれますが、費用の違いはそのまま「深さと責任範囲の差」と考えると分かりやすいでしょう。それぞれの使い方と注意点を整理します。

無料診断の仕組みと上手な使い方

無料診断の多くは、ハウスメーカーやポータルサイトが提供するものです。おおまかな改善点をチェックリスト形式で提示してくれるのが特徴です。簡易的ながら、図面の全体傾向を把握するには有効です。ただし、営業提案を兼ねている場合もあるため、診断後に勧誘を受ける可能性があります。最初の比較材料として使うと良いでしょう。

有料診断のメリット(別案・図面修正・根拠説明)

一方で、有料診断は建築士などの専門家が担当し、具体的な改善案まで提示されます。単なるアドバイスではなく、根拠をもとに再提案してくれるため、信頼性が高いのが特徴です。また、依頼者の家族構成や暮らし方に合わせたオーダーメイドの指摘が得られる点も魅力です。納得感を重視するなら、有料診断を検討する価値があります。

オンライン診断と対面診断の違い

オンライン診断は、全国どこからでも依頼でき、やり取りもメールやZoomなどで完結します。忙しい人や遠方の建築士に依頼したい場合に便利です。一方、対面診断では図面を広げながら具体的に説明してもらえるため、コミュニケーションの密度が高く、疑問点をその場で解消できます。どちらが良いかは、相談の深さや希望するサポート内容によって選びましょう。

建築士・住宅会社・個人相談の特徴

診断を行う主体にも違いがあります。建築士事務所は法的知識と設計経験に基づいた分析を行い、技術的な裏付けが強いのが特徴です。住宅会社が提供する診断は、自社商品を前提とした範囲での提案が多く、方向性を理解するには向いています。個人相談やSNS経由のアドバイスは気軽に試せますが、信頼性の確認が欠かせません。

セカンドオピニオンの依頼タイミング

セカンドオピニオンとは、他社で作成された図面を第三者の専門家が見直すことです。最も効果的なのは「プランが固まりそうな段階」つまり契約前の終盤です。この時点で指摘を受けると、具体的な改善方針をもとに修正が行えます。工務店やハウスメーカーに遠慮せず、複数の意見を聞くことが納得感のある家づくりにつながります。

・無料=全体傾向の確認、有料=具体的な改善提案

・オンラインは利便性、対面は理解度が高い

・建築士の診断は信頼性が高く、将来的な安心感が得られる

例えば、無料診断で動線の問題を指摘され、有料診断で「収納と階段の位置を変えれば改善可能」といった具体策をもらうケースもあります。ステップを踏むことで、無駄なく精度の高い改善ができます。

- 無料診断は比較・初期チェック向き

- 有料診断は根拠付きの提案と修正案が得られる

- オンライン・対面は目的に応じて使い分け

- 建築士事務所は信頼性が高く、技術的根拠に強い

- セカンドオピニオンは契約前に依頼が最適

間取り診断の費用相場と選び方

続いて、気になる費用と依頼時の注意点を見ていきましょう。診断費用は提供形態や内容によって大きく変わりますが、一般的な相場を知っておくことで、見積もりの妥当性を判断しやすくなります。

料金の目安と含まれる内容

無料サービスを除いた一般的な間取り診断の料金は、5,000円〜30,000円前後が目安です。料金に含まれるのは、現状図面のチェック、問題点の指摘、改善提案書の作成など。建築士が関与する場合は、別案図面や改善後のシミュレーションを含むケースもあります。内容と価格を比較し、過不足のない範囲を選ぶことが大切です。

良い担当者を見極める質問集

担当者を選ぶ際は、「診断方針」や「提案根拠」を確認するのがポイントです。例えば、「日当たりの評価基準は何に基づいていますか?」や「動線チェックはどんな手順で行いますか?」といった質問で、専門性と透明性を見極められます。また、建築士登録番号や過去の事例を公開しているかも信頼性の判断材料です。

契約・著作権・修正回数の注意点

有料診断では、成果物の著作権や修正版の回数制限が契約書に記載されていることがあります。再利用を想定している場合や、複数の住宅会社で検討したい場合は、図面の使用許可を確認しておきましょう。料金が安くても修正回数が制限されていると、結果的に追加費用がかさむこともあります。

見積書と納品物のチェックポイント

見積書では、「何をどこまで行うのか」を明確にすることが大切です。診断だけなのか、改善提案まで含むのか、納品形式がPDFなのか面談付きなのかを確認します。また、納期とサポート体制も事前に把握しておくことで、納品後のトラブルを防げます。曖昧な説明のまま契約するのは避けましょう。

・簡易診断:5,000円〜10,000円

・建築士による診断:15,000円〜30,000円

・面談・再提案付き:30,000円〜50,000円前後

例えば、最初は1万円の簡易診断で全体を見てもらい、必要に応じて建築士の詳細診断に進む方法もあります。段階的に活用することで、費用を抑えつつ納得度を高められます。

- 診断費用は5,000円〜30,000円が中心

- 質問を通じて専門性と対応姿勢を確認

- 契約内容に修正回数・著作権を明記してもらう

- 見積内容と納品範囲を事前確認する

- 段階的に依頼するとコストを抑えやすい

診断結果を活かす改善ステップ

診断結果を受け取ったあとに重要なのは、「どう活かすか」です。指摘事項を単に修正点として扱うのではなく、暮らしの優先順位を整理しながら、現実的な改善案へと落とし込むことが大切です。ここでは改善の考え方と実践ステップを具体的に紹介します。

優先順位の付け方(必須・妥協・将来対応)

まず行うべきは、指摘された内容を「今すぐ直す」「妥協できる」「将来対応に回す」の3段階に分けることです。例えば、家事動線の不便さはすぐに修正すべきですが、収納量の微調整は後からでも対応できます。必要度と費用のバランスを見極めることで、過剰な設計変更を防ぎ、現実的な改善につなげられます。

面積を増やさず効く改善アイデア

一方で、改善=面積を増やすとは限りません。例えば、廊下を短縮して収納を増やす、LDKの家具配置を変えるだけで使い勝手を向上できることもあります。間取りの“引き算設計”を意識することで、コストを抑えながら暮らしやすさを高める工夫が可能です。狭小住宅や都市型の土地では特に有効です。

家事ラク動線の作り方(洗濯・収納・回遊)

家事動線の改善は生活満足度を大きく左右します。洗濯→干す→しまうの動線が一直線になるだけで、日々の負担が軽減されます。また、回遊できる動線をつくることで、家族が動きやすく、混雑が減ります。診断の指摘をもとに、通路幅・ドア位置・家具の向きを具体的に見直すことが効果的です。

日当たり・温熱・換気の調整方法

次に、採光や換気の改善です。例えば南向きでも庇(ひさし)が深すぎると冬の日差しが届かなくなります。窓の高さや位置、風の通り道を再検討し、断熱性能とのバランスを取ることがポイントです。換気経路を考えた設計にすることで、冷暖房効率も上がり、光熱費削減にもつながります。

打ち合わせでの伝え方と合意形成

最後に、修正案を施工会社や設計担当に伝えるときは、感情的にならず「目的ベース」で話すことが大切です。例えば「リビングを広くしたい」ではなく、「子どもが勉強するスペースを確保したい」と伝えると、代替案を出してもらいやすくなります。合意形成を重ねることで、より納得度の高い最終プランに仕上がります。

1. 指摘内容を優先度別に分類する

2. 面積を増やさず動線・採光を再構成する

3. 目的を明確に伝えて合意形成を行う

例えば、洗面所の位置を1.5mずらすだけで家事の移動距離が大幅に短くなるなど、小さな調整で快適性を高めるケースは多くあります。診断結果を“活かす力”が、家づくり成功の分かれ道です。

- 改善は優先順位を明確にすることから始める

- 面積を増やさず効率化する“引き算設計”を意識

- 動線と採光は少しの変更でも大きな効果

- 意図を具体的に伝えると打ち合わせがスムーズ

- 目的に沿った合意形成が最終満足度を高める

家族構成・敷地条件別の診断のコツ

次に、家族構成や敷地条件によって重点ポイントが変わる点を見ていきましょう。間取り診断は“万人に共通の正解”ではなく、暮らす人や土地の形に合わせて最適解が変わります。それぞれの特徴を踏まえて判断することが重要です。

共働き・子育て世帯で重視したい点

共働き家庭では、家事動線の短さと収納効率が最優先です。特に朝の時間帯に家族の動きが集中するため、脱衣所・洗面・キッチンの動線を一直線にする設計が理想です。また、子どもの宿題や荷物の置き場をリビング近くに確保することで、片付け習慣も身につきやすくなります。

平屋・2階建て・3階建てで変わる論点

平屋はワンフロアの動線が魅力ですが、採光やプライバシーの確保が課題になります。2階建てでは、階段位置と上下の生活音への配慮がポイント。3階建ての場合は、階段の昇降負担と冷暖房効率を意識することが重要です。建物形態によって診断の重点を変えることが、快適性を保つ秘訣です。

狭小地・変形地・旗竿地の注意点

都市部では、限られた敷地形状に合わせた間取りが求められます。旗竿地のように通路が長い土地では採光が不足しやすく、吹抜けや高窓の設計が有効です。また、変形地では家具の配置や視線の抜けを意識することで、圧迫感を減らせます。敷地特性を読み取る力が、設計の成否を左右します。

二世帯・在宅ワーク対応の工夫

二世帯住宅では、生活リズムの違いを踏まえた動線分離がポイントです。玄関や水回りを分けることで、プライバシーを保ちながら共用スペースを快適に使えます。さらに、在宅ワークが増えた今、書斎やワークスペースの音環境や換気も診断時に確認しておくと良いでしょう。

・共働き世帯:家事動線と収納効率

・平屋:採光とプライバシー

・3階建て:階段動線と冷暖房効率

・旗竿地:通風と光の取り込み

・二世帯:動線分離と音環境

例えば、旗竿地でも中庭や高窓を設けることで明るさを確保できるように、条件が厳しくても工夫次第で快適な空間にできます。間取り診断は、その“工夫の可能性”を見出すためのツールともいえるでしょう。

- 家族構成や敷地条件で診断の重点は変わる

- 共働き世帯は動線と収納を最重視

- 階数ごとの特徴に応じた設計配慮が必要

- 狭小・変形地でも採光や視線計画で快適化できる

- 二世帯や在宅ワークでは生活リズムを分ける工夫が鍵

よくある失敗とQ&A

最後に、間取りで起こりがちな失敗を整理し、迷ったときの判断軸を用意します。失敗の多くは、面積の不足そのものよりも「動線の渋滞」や「採光・通風の読み違い」といった設計の考え方に起因します。ここで挙げる注意点を押さえておけば、引き渡し前の最終確認も落ち着いて進められます。

よくある失敗事例と原因の整理

まず代表例は、回遊できない動線で家事が遠回りになるケースです。洗濯機から物干し場、収納までが一直線で結べていないと、毎日の移動距離が積み重なります。また、吹抜けやリビング階段による音の拡散を読み違え、集中したい場所に騒音が届く問題も見受けられます。

次に、採光を南面の窓面積だけで判断してしまうことです。隣家の高さや庇の出、方位角を考慮しないと、冬の日射が得られない場合があります。さらに、収納量は十分でも動線上の一時置き場がなく、散らかりやすくなるなど、配置の質を軽視したことが原因になることも多いです。

広さ不足を感じるときの対処法

一方で、面積を増やさずに広さ感を高める方法もあります。視線の抜けをつくることで体感は大きく変わります。例えば、扉を引戸にして開放時の幅を確保する、家具の高さを抑えて天井面を見通せるようにするだけでも圧迫感は軽減します。通路幅の最適化も有効です。

さらに、用途が重なる場所を兼用する発想も有効です。ダイニングの一角にスタディースペースを組み込む、洗面所にタオルと着替えの収納を併設するといった工夫で、実質的な動線距離を短縮できます。つまり、空間の役割を重ねることで、面積の制約を超える効果が得られます。

迷ったときの優先順位の決め方

判断に迷ったら、「安全」「衛生」「家事効率」「快適性」の順で検討します。まずは転倒や火災時の避難など命に関わる要素を最優先にし、その次に水回りの衛生動線を整えます。家事効率は毎日の負担を左右し、最後に採光や眺望などの快適性で最終調整を行うと、納得感の高い選択になります。

ただし、家族の価値観によって比重は変わります。例えば在宅勤務が多い場合は音環境を「快適性」から「必須」に繰り上げるなど、暮らし方に合わせて重み付けを調整しましょう。目的と根拠を明文化しておくと、打ち合わせでの合意形成がスムーズです。

引き渡し後に後悔しないための最終チェック

最終段階では、家具配置図と生活動線図を重ねて確認します。冷蔵庫や洗濯機、ベッドなど大型家具の実寸を反映し、開き戸や引戸の干渉がないかを点検します。さらに、コンセントと照明スイッチの位置を生活シーンごとにシミュレーションし、延長コード前提の計画になっていないかも確認しましょう。

なお、季節差の影響を想定するため、夏至と冬至の採光、窓まわりの結露対策、室内干しの計画も事前に検討します。将来の可変性として、間仕切りの追加や可動棚の余白、配線の余裕を残しておくと、家族の変化に柔軟に対応できます。

| 最終チェック項目 | 見るポイント |

|---|---|

| 家具配置と通路幅 | 通路750mm以上確保、扉と干渉しない |

| 採光・通風 | 隣棟距離と庇、風の入口と出口を確認 |

| 音・視線 | 寝室とLDKの離隔、窓の視線対策 |

| 電気計画 | 家電動線に沿ったコンセント、回路負荷 |

Q. リビング階段はやめるべきですか?

A. 家族の気配が分かる利点もあります。冷暖房はドアやシェードで制御し、音は位置と壁構成で緩和します。

Q. 吹抜けは寒くなりませんか?

A. 断熱・気密性能と熱源計画が前提です。日射取得と庇の調整、シーリングファンや床下暖房の併用で快適性を保てます。

- 失敗は面積不足より設計思想のズレに起因しやすい

- 広さ感は視線の抜けと兼用設計で高められる

- 優先順位は安全・衛生・家事効率・快適性の順で検討

- 引き渡し前は家具実寸と電気計画まで通しで確認する

まとめ

間取り診断は、図面を第三者の視点で見直し、快適で安全な暮らしを実現するための有効な手段です。契約前や着工前に受けることで、動線や採光、収納などの問題を早期に発見し、修正のコストを抑えられます。

診断には無料・有料の種類があり、建築士による有料診断では具体的な改善案や再提案を受けられます。費用相場を理解し、納得できる範囲で段階的に依頼することが、失敗しない家づくりのコツです。また、診断後は指摘を優先度別に整理し、家族の暮らし方に沿った形で反映していくことが大切です。

最終的には、図面を“暮らしの地図”として読み解く力を身につけることが、満足度の高い住まいづくりにつながります。間取り診断は、その第一歩を支える実践的なサポートといえるでしょう。

コメント