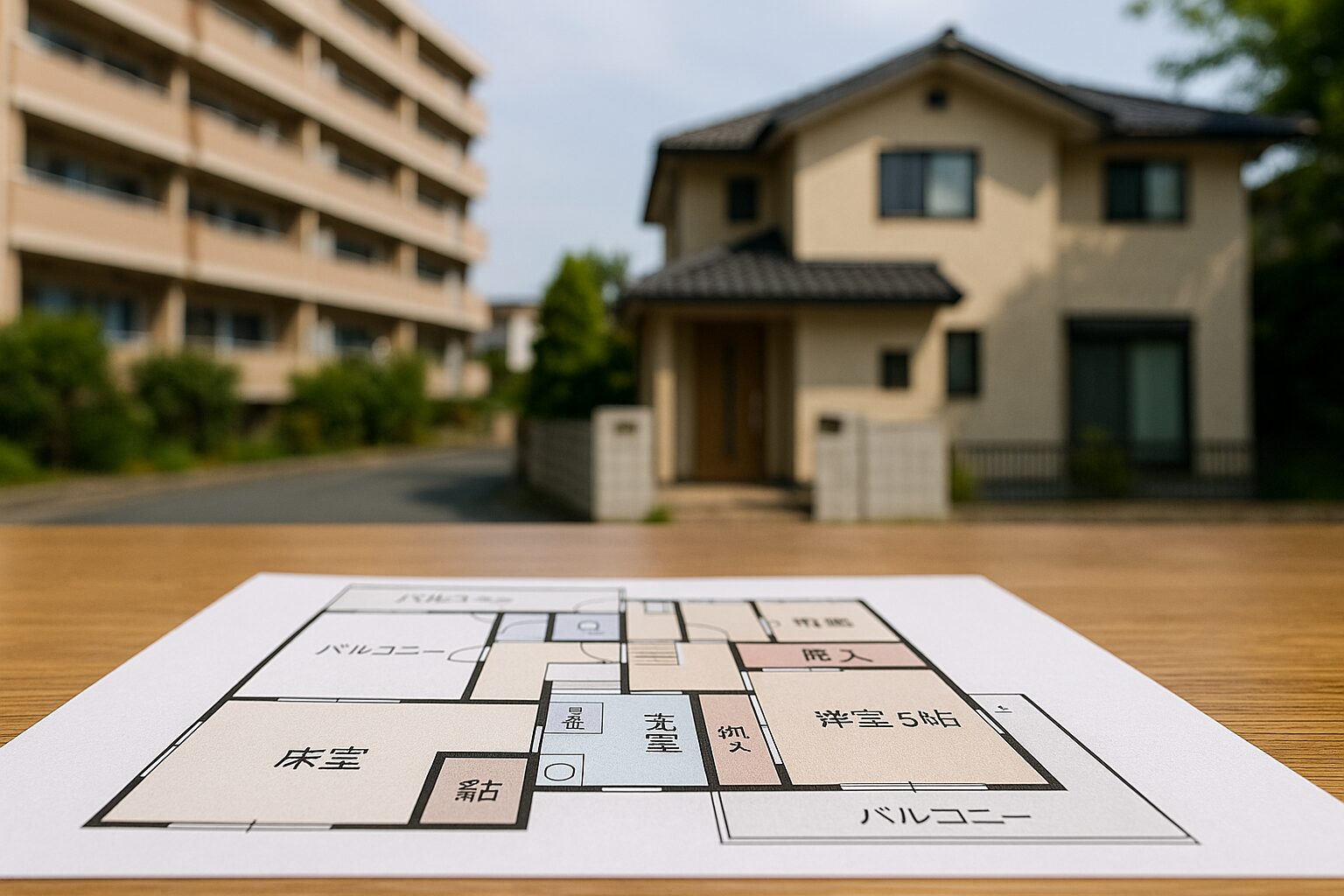

家づくりの中で「どんな間取りにするか」は、住み心地を大きく左右する重要な要素です。しかし、自分で考えようとしても、動線や採光、設備配置など専門的な部分で迷ってしまう方も少なくありません。そのため、専門家やサービスに「間取り作成依頼」をするケースが増えています。

とはいえ、依頼の進め方を誤ると、希望が伝わらなかったり、追加費用が発生したりと、後悔につながることもあります。本記事では、間取り作成を依頼する際の基本から流れ、費用相場、依頼先ごとの特徴、そしてトラブルを防ぐための実践的なポイントまでをわかりやすく整理します。家づくりの第一歩として、安心して依頼を進めるための参考にしてください。

間取り作成依頼の基礎と前提

家の間取りは、単に部屋の配置を決めるだけではありません。暮らし方や家族構成、敷地条件など、生活の基盤を設計する行為です。そのため、間取り作成を依頼する前に「何を、どこまで、誰に頼むのか」を整理しておくことが大切です。

間取り作成依頼とは何か:完成物とスコープを整理

間取り作成依頼とは、希望する家の条件を伝え、建築士や設計士などの専門家に図面を作成してもらうことを指します。完成物には、平面図だけでなく、立面図や3Dイメージが含まれる場合もあります。依頼範囲(スコープ)を明確にしておくことで、期待と結果のずれを防ぐことができます。

依頼できる相手の種類:工務店・建築家・オンライン・個人

依頼先には、ハウスメーカーや工務店の設計担当、建築家、オンライン提案サービス、クラウドソーシングなどがあります。工務店は実施工に強く、建築家はデザイン性に優れます。一方、オンラインサービスや個人依頼はコストを抑えつつ柔軟な対応が可能です。

向いている人/向いていない人の見極め方

自分で要望を整理できる人はオンライン依頼に向いています。逆に、要望がまだ曖昧な段階では、対面で相談できる建築家や工務店の方が安心です。目的に合った依頼先を選ぶことが、満足度を高める第一歩です。

よくある失敗パターンと原因

失敗例として多いのは、希望条件が曖昧なまま依頼してしまうケースです。例えば「明るいリビング」と伝えても、日当たりや窓の位置、面積などの具体的条件が不足していると、イメージの差が生まれます。最初の段階で言葉の定義を共有しておくことが重要です。

成果物のタイプ:平面図・立面・3D・データ形式

依頼時に指定できる成果物の形式も確認しておきましょう。PDFやCADデータ、3Dパースなど、納品形態はサービスによって異なります。リフォーム用に使う場合は、再利用できるデータ形式を選ぶのがポイントです。

具体例:たとえば、夫婦共働きで家事動線を重視したい場合、家事効率の提案実績が多い設計事務所を選ぶと満足度が高まります。一方、予算を重視するなら、オンラインの無料提案サービスを利用して複数プランを比較するのも有効です。

- 間取り依頼は「何を・誰に・どこまで」頼むかを明確に

- 依頼先ごとの特徴と得意分野を理解する

- 希望条件は数値・事例で具体的に伝える

- 納品形式と利用目的を確認する

- 言葉の定義を共有して誤解を防ぐ

依頼の流れと準備:最短ルートで伝わる進め方

間取り作成をスムーズに進めるためには、全体の流れを把握しておくことが重要です。事前準備が整っていれば、ヒアリングから納品までの時間を短縮でき、修正も最小限に抑えられます。

問い合わせから納品までのステップを時系列で解説

依頼の流れは概ね「問い合わせ → ヒアリング → 提案図面の受領 → 修正依頼 → 最終納品」という5段階です。特にヒアリング段階で、家族構成や生活リズム、収納量などを伝えることが後の提案精度を高めます。

ヒアリングで聞かれる主な項目と回答のコツ

担当者からは「希望の部屋数」「方位」「駐車台数」「将来の家族計画」などが聞かれます。回答のポイントは、要望を「必須」「できれば」「不要」の3段階に分けること。これにより、優先順位を明確に伝えられます。

要望の伝え方テンプレ:優先順位とNG条件の書き方

要望書をまとめる際は、「譲れない条件」「避けたい条件」「参考にした間取り画像」の3項目をセットにするのがおすすめです。文章よりも箇条書きにすると伝わりやすく、誤解も減ります。

必要資料と採寸・写真の集め方

現地調査を行わないサービスの場合、図面や土地情報、現場写真の提出が求められます。スマートフォンでも十分対応可能ですが、採寸値や方位を正確に記録しておくことが重要です。

納期目安とスケジュール管理のポイント

一般的に、間取り案の初回提案までは3〜7日、修正を含めると2週間前後が目安です。スケジュールは余裕をもって設定し、修正回数や返信期限を明示しておくと、納期遅延のリスクを防げます。

| 工程 | 所要期間の目安 | 主なポイント |

|---|---|---|

| 問い合わせ | 1日 | 希望条件と目的を伝える |

| ヒアリング | 1〜2日 | 要望を整理し優先順位を明確に |

| 初回提案 | 3〜7日 | 複数プランの比較を検討 |

| 修正・確認 | 3〜5日 | 修正点を具体的に伝える |

| 最終納品 | 1〜2日 | 納品データの形式を確認 |

具体例:たとえば、建築家に依頼する場合は初回ヒアリングに時間をかけるため、全体で3週間程度が目安になります。オンラインサービスの場合は、写真と要望書を送るだけで完結するため、1週間以内で納品されることもあります。

- 依頼は5段階の流れを意識して準備する

- ヒアリングでは優先順位を3段階で伝える

- 資料は採寸・方位を正確に記録する

- 納期は修正期間も含めて設定する

- 連絡頻度と返信期限を明示してトラブルを防ぐ

費用と相場:無料・有料の違いと追加費用の落とし穴

間取り作成を依頼する際に気になるのが費用です。「無料」と「有料」の違いを理解せずに依頼してしまうと、思わぬ追加料金が発生することもあります。ここでは、一般的な費用の考え方と相場の目安、注意すべきポイントを整理します。

基本料金の考え方:面積・回数・担当者の違い

間取り図作成の基本料金は、建物の延べ床面積や修正回数、担当者の資格によって変わります。一般的に30〜40坪程度の住宅であれば、5,000円〜3万円前後が目安です。一級建築士による提案や3Dパース付きの場合は、1案あたり5万円を超えることもあります。

無料サービスの範囲と限界を理解する

無料プランでは、あくまで「参考提案」として1案のみを提示する場合が多く、修正対応や構造計算などは含まれません。無料サービスは比較検討の入り口として活用し、最終的な設計段階では有料プランへ移行するケースが一般的です。

追加費用が発生しやすいケースと回避策

修正依頼の回数超過や、図面データの変換依頼、3Dパース追加などで費用が上がる傾向にあります。依頼前に「修正回数の上限」「オプション料金表」を確認しておくと安心です。見積もり時に総額を明示してもらうことも大切です。

見積もり比較のチェック項目

複数の業者を比較する際は、「基本料金」「修正対応」「納品形式」「著作権の扱い」の4点を確認しましょう。特に、データ再利用の可否や修正範囲は契約書に明記されているかをチェックするのがポイントです。

契約・支払い・キャンセル規定の読み解き方

支払い方法は銀行振込やクレジットカードが一般的です。納品後のキャンセルができないケースも多いため、契約時点で条件を把握しておきましょう。特に個人への依頼では、やり取りの証拠をメールなどで残しておくことが重要です。

具体例:例えば、タウンライフ家づくりなどの無料サービスでは1回のみの提案ですが、建築士への個別依頼では修正対応を含む有料プランが一般的です。自分の目的に合わせて、無料と有料を使い分けることが費用を抑えるコツです。

- 30〜40坪で5,000円〜3万円が基本相場

- 無料プランは提案1回までが多い

- 修正回数やオプション料金に注意

- 契約内容・支払い条件を事前確認する

- 証拠を残してトラブルを防ぐ

依頼先タイプ別の選び方:メリット・デメリット比較

間取り作成を依頼できる相手にはさまざまな種類があります。どこに依頼するかによって、提案の質や対応スピード、費用が大きく変わります。自分の目的と状況に合った依頼先を選ぶために、それぞれの特徴を整理しておきましょう。

ハウスメーカー/工務店に頼む場合の特徴

施工までを一括でお願いできる点が最大のメリットです。担当者が現場の制約を考慮して提案してくれるため、実現性が高い反面、メーカーの仕様に制限される場合があります。複数メーカーから提案を受けたい場合は、一括比較サイトを活用すると効率的です。

建築家・設計事務所に頼む場合の特徴

デザイン性とオリジナリティを重視したい人に向いています。敷地条件に合わせた自由設計が可能で、ライフスタイルに沿った間取りを提案してもらえます。ただし、打ち合わせや修正に時間がかかる傾向があり、費用も高めです。

オンライン提案サービスの活用ポイント

オンラインで完結するサービスは、スピードとコストの両立が魅力です。Web上で条件を入力するだけで複数のプランを比較できます。提案の根拠や担当者の資格を確認し、信頼できるサイトを選びましょう。

クラウドソーシング・個人へ依頼する際の注意点

クラウドソーシングでは、価格が安く自由度が高い一方で、品質のばらつきが大きい点に注意が必要です。依頼時にはポートフォリオや評価を確認し、契約条件を明文化しておくと安心です。

不動産向けCADトレース代行との違い

不動産広告や図面清書を目的とする「トレース代行」は、設計提案を伴いません。つまり、「図面を作る」だけで「提案をする」わけではない点が大きな違いです。目的が「提案」なのか「作図」なのかを明確にしましょう。

| 依頼先 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| ハウスメーカー・工務店 | 施工まで一括管理、実現性が高い | 仕様制限が多い、比較しにくい |

| 建築家・設計事務所 | 自由設計、高いデザイン性 | 費用・期間がかかる |

| オンラインサービス | スピーディで手軽、比較が容易 | 打ち合わせの柔軟性に欠ける |

| クラウドソーシング | 安価で自由な提案が得られる | 品質差が大きく管理が必要 |

| CADトレース代行 | 低価格で清書が早い | 提案性がない |

具体例:「まずアイデアを比較したい」という段階では、オンライン提案サービスが便利です。一方、「最終的な設計を確定させたい」ときは、建築家や工務店への依頼が向いています。目的によって最適な依頼先を選び分けるのが賢明です。

- 依頼先は目的に応じて選ぶ

- 提案型と作図型を混同しない

- 実現性・費用・期間をバランスで判断する

- 信頼性は実績・資格・口コミで確認

- 契約条件は書面で残しておく

良い間取りのチェックポイント:品質を左右する視点

提案された間取りを受け取ったあと、「どこをどう見ればいいのか」が分からない方も多いでしょう。間取りの良し悪しは、デザインよりも「暮らしのしやすさ」で決まります。ここでは、後悔しないために確認しておきたい5つの視点を紹介します。

採光・通風と方位:日当たりの読み方

日当たりは居心地を大きく左右します。南向きリビングが必ずしも最適とは限らず、季節や地域によっても快適さは変わります。窓の位置や大きさ、隣家との距離を考慮し、日照シミュレーションを用いて検証するのも有効です。

動線と収納計画:家事・子育て・来客の導線

家事動線の短さは、日常の負担を減らす鍵です。キッチンから洗面所・物干し場までの距離、来客導線と家族導線の分離などを意識しましょう。収納は「使う場所にあるか」を基準に、分散配置するのが理想です。

水回りと設備配置:音・臭い・メンテの配慮

水回り(キッチン・浴室・トイレ)は、排水経路や配管距離が長いとコストが上がるだけでなく、音や臭いの問題も発生します。寝室の隣にトイレを設ける場合は、防音仕様を検討するなど、快適性を重視した配置が大切です。

法規・敷地条件・近隣の制約を見落とさない

建ぺい率や容積率などの法規制、隣家との境界距離、道路との高低差などは、間取りに直接影響します。提案図がこれらを満たしているか、担当者に確認しましょう。土地に制約がある場合でも、設計次第で快適な住まいは実現できます。

外構・駐車・窓配置の一体設計

間取りは室内だけで完結するものではありません。玄関アプローチや駐車場、庭とのつながりを意識することで、家全体の使い勝手が向上します。特に窓の位置と外構の動線をセットで設計することが、プライバシー確保にもつながります。

具体例:たとえば、北側道路で南向きリビングを計画する場合、リビングが通りから丸見えになることがあります。外構計画で塀や植栽を工夫することで、採光とプライバシーを両立できます。

- 間取りは暮らしの動線と環境条件で評価する

- 採光・通風・収納を具体的に確認する

- 水回りは音・臭い・配管距離を意識する

- 法規制と敷地条件をチェックする

- 外構との連携で快適さを高める

トラブル回避と修正のコツ:無理なく良い結論へ

間取り依頼の途中で起こりがちなトラブルは、情報共有の不足が原因です。納期や修正内容を明確にし、双方が納得できる進め方を意識すれば、問題を防ぐことができます。ここでは、よくある課題と対処のコツを紹介します。

納期遅延のリスクを下げる段取り

依頼先に複数の案件が集中していると、納期が延びることがあります。事前に「納期保証」や「遅延時の対応」が明示されているか確認し、日程変更が必要な場合は早めに相談しましょう。余裕のあるスケジュールがトラブルを防ぎます。

修正依頼の出し方:回数・粒度・期限の伝え方

修正は「全体調整」と「部分修正」を分けて伝えるとスムーズです。例として、「玄関の位置を南側へ変更」「リビングの窓を拡大」など、修正箇所を箇条書きにして送ると、伝達ミスが減ります。回数制限にも注意しましょう。

齟齬を防ぐレビューのチェックリスト

提案を受け取ったら、以下の3点を確認します。①要望が反映されているか、②採光・収納・動線が成立しているか、③建築基準法に適合しているか。レビュー時には、図面上にメモを添えて返すと効果的です。

著作権・再利用・データ取り扱いの基本

間取り図の著作権は、原則として作成者に帰属します。再利用や二次利用をしたい場合は、契約時に利用許諾を得ておきましょう。オンラインサービスでは、納品データの再配布を禁止しているケースもあります。

連絡手段と記録の残し方(合意形成のコツ)

メールやチャットのログを残しておくと、認識のズレを防ぐ証拠になります。電話でのやり取りをした場合も、要点をメッセージで再送しておくと安心です。言葉の行き違いを最小限にすることが、スムーズな依頼の基本です。

具体例:例えば、「修正は2回まで無料」と記載されていた場合、3回目以降に追加料金が発生します。修正回数を明記し、追加費用を把握しておくことで、予期せぬトラブルを防げます。

- 納期保証や遅延対応を契約時に確認する

- 修正依頼は箇条書きで具体的に伝える

- 要望反映・法規・動線の3点をレビューする

- 著作権・データ利用範囲を明確にする

- 記録を残し、やり取りを可視化する

資金計画と全体最適:予算に収める設計思考

理想の間取りを実現するには、デザインだけでなく資金計画のバランスも重要です。どんなに魅力的なプランでも、費用が想定を超えてしまえば実現できません。ここでは、予算と間取りの関係を理解し、無理のない家づくりを進めるための考え方を整理します。

面積配分とコストの関係:坪数より優先したい指標

住宅の費用は、単純に「坪単価×延べ床面積」で決まるわけではありません。形状が複雑になるほど外壁面積が増え、コストも上がります。部屋数を減らすよりも、廊下の短縮や形状のシンプル化で効率的にコストを抑える方法を考えましょう。

費用が膨らむ間取りの特徴と抑えどころ

吹き抜け、大開口窓、スキップフロアなどは人気ですが、構造補強や断熱処理が必要となり、コスト増の要因になります。施工例や実績データを確認し、「見た目に影響しない削減策」を設計者と相談すると、満足度を下げずにコストを調整できます。

標準仕様・段階導入・DIYの使い分け

すべてを一度に完璧に仕上げる必要はありません。収納や外構などは「後で追加」も可能です。標準仕様を活かし、将来DIYや部分リフォームで補う発想を持つことで、初期費用を抑えながら理想の家に近づけられます。

補助金・税制・住宅ローンと間取りの関係

間取り次第で、利用できる補助金や税制優遇が変わることがあります。たとえば、ZEH(ゼロエネルギー住宅)対応の間取りなら、断熱・設備条件を満たすことで国の補助対象になる可能性があります。金融機関の住宅ローン金利も、性能基準を満たすかどうかで差が出ます。

意思決定のタイムライン:締め切りの作り方

設計段階での意思決定を後回しにすると、結果的に費用や工期が膨らむことがあります。打ち合わせごとに「次回までに決める項目」を明確にし、締め切りを小刻みに設けることで、スムーズに進行できます。優先順位を共有することが、後悔のない判断につながります。

具体例:例えば、当初は延べ床面積35坪を想定していても、廊下や収納の配置を見直すことで32坪に抑えられる場合があります。その差が約150万円のコスト削減につながることもあり、資金計画全体の見直し効果は大きいと言えます。

- 坪単価よりも「形状」「仕様」「導線効率」で費用が変わる

- 費用増要素(吹き抜け・大窓など)は早期に確認する

- 標準仕様を活かし、段階導入やDIYで調整する

- 補助金・税制優遇を間取り計画に反映する

- 意思決定の締め切りを設定し、コストをコントロールする

まとめ

間取り作成依頼は、家づくりの方向性を決める大切なステップです。依頼先を選ぶ前に、目的と希望条件を明確にし、流れや費用の全体像を把握しておくことで、満足度の高い結果につながります。無料・有料の違い、修正回数、納品形式などの条件を事前に確認することが、後のトラブル防止に役立ちます。

また、提案された間取りは「見た目」よりも「暮らしやすさ」「動線」「採光」「収納」の観点から評価しましょう。最終的な判断では、資金計画とのバランスを意識し、削減ではなく「配分を整える」視点を持つことが重要です。情報を整理しながら専門家と協力すれば、理想と現実のバランスを取った住まいづくりが実現できます。

コメント