理想のマイホームを建てたいと思っても、「どんな家にしたいか具体的にイメージできない」「設計士さんに上手く希望を伝えられない」と悩む人は少なくありません。そんな時に役立つのが「家づくりスクラップブック」です。好きなデザインや間取りの画像を集めて整理することで、漠然としていた理想が具体的な形になっていきます。

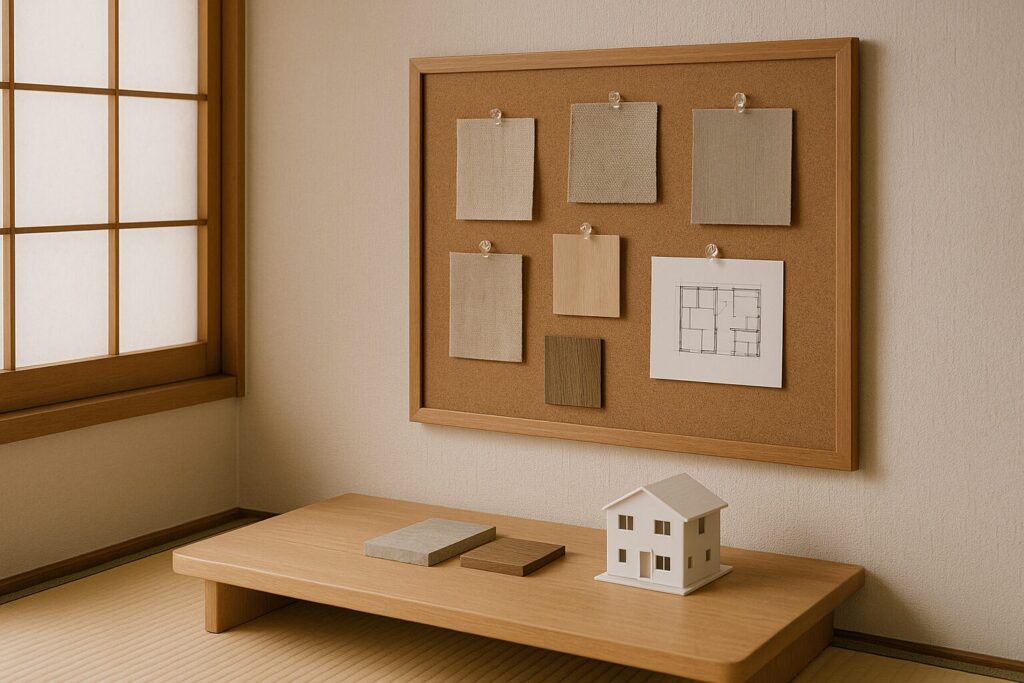

家づくりスクラップブックは、単なる画像収集ではありません。家族の価値観や生活スタイルを見つめ直し、本当に必要な機能や空間を明確にする重要なツールです。また、工務店やハウスメーカーとの打ち合わせでも、言葉では伝えにくいイメージを視覚的に共有でき、理想に近い提案を受けやすくなります。

本記事では、家づくりスクラップブックの基本的な作り方から、デジタルツールの活用法、実際の成功事例まで詳しく解説します。紙版とアプリ版の使い分け、効果的な情報収集のコツ、家族の意見をまとめる方法など、実践的なノウハウを一次情報をもとにご紹介。初めて家づくりに取り組む方でも、理想のマイホーム実現に向けた第一歩を踏み出せる内容です。

スクラップブック活用の実践テクニック

作成したスクラップブックを最大限に活用するためには、具体的な実践テクニックを身につけることが重要です。家族との合意形成から専門家との効果的なコミュニケーションまで、実用的な活用法を習得しましょう。

家族の意見をまとめる効果的な使い方

家族の意見をまとめる際は、まず個人別に好みの画像を選んでもらい、その後で共通点と相違点を分析する方法が効果的です。例えば、夫婦それぞれが気に入った外観デザインを10枚ずつ選び、並べて比較すると「色調は白系が共通している」「屋根の形は意見が分かれる」といった傾向が見えてきます。子どもがいる場合は、子ども部屋や遊び場に関して子どもの意見も取り入れ、家族全員が納得できる方向性を見つけます。また、優先順位付けでは「絶対に実現したいもの」「予算があれば実現したいもの」「諦めてもよいもの」の3段階で分類し、家族間での合意を図ります。

住宅展示場や見学会での活用法

住宅展示場や完成見学会では、スクラップブックを持参して「このような雰囲気にしたい」と具体的に伝えることで、より詳細で有益なアドバイスを受けられます。営業担当者に画像を見せながら「この外壁材は何ですか?」「この間取りは何坪くらいですか?」と質問すると、専門的な情報を効率的に収集できます。また、展示場で気に入った部分があれば、スクラップブックの該当ページと比較写真を撮影し、後から違いを分析できるようにします。さらに、見学後には気づいたポイントや営業担当者からのアドバイスをスクラップブックにメモして、情報を一元管理します。

工務店・ハウスメーカーとの打ち合わせでの見せ方

工務店やハウスメーカーとの打ち合わせでは、スクラップブックを部屋別・要素別に整理して持参し、段階的に説明することが重要です。まず全体的なイメージを伝え、次に各部屋の詳細な希望を説明します。この際、「なぜその画像を選んだのか」の理由も併せて伝えることで、設計者がより深く施主の価値観を理解できます。また、予算の制約がある場合は「これは絶対に実現したい」「これは予算次第」といった優先順位も明確に伝えます。そのため、設計者は限られた予算内で最大限の満足度を実現する提案を検討できます。

予算との兼ね合いを考慮した優先順位付け

予算制約の中で理想を実現するためには、スクラップブック内の各要素にコスト意識を持った優先順位付けが必要です。まず、収集した画像を「構造に関わるもの」「設備に関わるもの」「仕上げに関わるもの」に分類し、変更の難易度とコストを把握します。構造や設備は後から変更が困難で高コストなため最初に決定し、仕上げ材や色彩は後からでも変更可能なため柔軟性を持たせます。また、「今すぐ実現」「将来のリフォームで対応」「DIYで対応可能」といった時間軸での分類も有効で、初期コストを抑えながら段階的に理想を実現する計画を立てられます。

・部屋別に整理して段階的に説明する

・画像選択の理由を明確に伝える

・優先順位を「必須・希望・諦め可」で3段階分類

・予算制約を踏まえた代替案も準備する

・打ち合わせ後の気づきやアドバイスを追記する

具体例:千葉県の鈴木さん一家は、当初すべての希望を「必須」として工務店に相談したところ、予算を大幅に超過。その後スクラップブックを使って家族会議を重ね、「吹き抜けリビング」「アイランドキッチン」は必須、「タイル外壁」は将来リフォーム対応と整理し直したところ、予算内で満足度の高いプランを実現できました。

- 家族の意見集約は個人別選択→共通点分析→3段階優先順位付けの順で実施

- 展示場や見学会ではスクラップブック持参で具体的質問により効率的情報収集

- 工務店との打ち合わせでは部屋別整理と選択理由説明で深い理解を促進

- 予算制約下では構造・設備・仕上げ分類と時間軸考慮で段階的実現計画を策定

成功事例から学ぶスクラップブック活用法

実際にスクラップブックを活用して理想の家づくりを実現した事例から学ぶことで、より効果的な活用法を身につけることができます。成功のポイントと失敗を避ける注意点を具体的に確認していきましょう。

実際に理想の家を建てた人のスクラップブック実例

埼玉県の田中さん夫妻(30代、子ども2人)は、2年間かけてスクラップブックを作成し、予算3,500万円で理想のマイホームを実現しました。彼らのスクラップブックの特徴は、単なる画像収集ではなく「なぜその画像を選んだか」の理由を必ず記録していたことです。例えば、外観では「子どもが成長しても飽きのこないシンプルなデザイン」、リビングでは「家族が自然に集まる開放的な空間」といった具体的な理由を画像と一緒に記録。この詳細な記録により、設計士との打ち合わせで「子育て重視の動線」「メンテナンス性重視の仕様」といった一貫したコンセプトで設計を進められました。

失敗を避けるための注意点と対策

スクラップブック活用でよくある失敗は「見た目重視で実用性を軽視すること」です。神奈川県の山田さんは、おしゃれな吹き抜けリビングの画像ばかり収集した結果、冷暖房効率の悪さや音の響きといった実用面での問題を見落とし、住み始めてから後悔しました。この失敗を避けるためには、デザイン画像と併せて「住み心地」「メンテナンス性」「光熱費」といった実用面の情報も収集することが重要です。また、画像の撮影条件(時間帯、季節、照明)にも注意し、日常生活での見え方も考慮した判断が必要です。

スクラップブック作成で得られた気づきと発見

多くの成功事例で共通しているのは、スクラップブック作成過程で「本当に大切なもの」を発見できたことです。大阪府の佐藤さんは、当初「豪華な設備の家」を理想としていましたが、画像収集を続けるうちに「家族との時間を大切にする間取り」により強く惹かれることに気づきました。結果として、高級設備よりも家事動線の効率化やリビング学習スペースの確保を優先し、家族のライフスタイルに真に適した住まいを実現できました。このように、スクラップブック作成は単なる情報収集ではなく、自分たちの価値観を再発見するプロセスでもあります。

完成後に振り返る「作ってよかった」ポイント

家づくり完了後、多くの人が「スクラップブックを作ってよかった」と振り返るポイントは、家族の合意形成がスムーズにできたことです。愛知県の小林さん一家は「スクラップブックがあったおかげで、家族全員が同じ方向を向いて家づくりに取り組めた」と述べています。また、設計変更時にも「スクラップブックの理念に戻って判断」することで、一貫性のある決定ができ、後悔のない家づくりを実現できました。さらに、完成後もスクラップブックは「我が家のコンセプトブック」として、インテリア選びやメンテナンス時の参考資料として活用し続けています。

| 成功要因 | 具体的行動 | 失敗回避策 |

|---|---|---|

| 明確な理由記録 | 画像選択の背景を詳細記録 | 感覚的判断のみを避ける |

| 実用性重視 | デザインと機能性を両立 | 見た目重視のみを避ける |

| 価値観の再発見 | 収集過程で優先順位を見直し | 先入観にとらわれない |

ミニQ&A:

Q:スクラップブック作成はどの程度の期間が必要ですか?

A:成功事例では6ヶ月〜2年程度が一般的です。急がずじっくり取り組むことで、より深い気づきが得られます。

Q:途中で方向性が変わってしまったらどうすればよいですか?

A:価値観の変化は自然なことです。古い画像も残しつつ、新しい方向性を追加して比較検討することをおすすめします。

- 成功事例では画像選択の明確な理由記録が設計士との効果的コミュニケーションに寄与

- 失敗回避には見た目重視だけでなく実用性・メンテナンス性の情報収集が重要

- スクラップブック作成過程で本当の価値観を再発見し家族に適した住まいを実現

- 完成後も家族合意形成の基盤やコンセプトブックとして長期活用が可能

家づくりスクラップブックを継続するコツと注意点

家づくりスクラップブックは一度作って終わりではなく、継続的に更新・活用することで真の効果を発揮します。モチベーションを維持しながら、効率的に管理するためのコツと注意点を理解しておきましょう。

モチベーションを維持する工夫と楽しみ方

スクラップブック作成を継続するための最も効果的な方法は、家族全員が参加できる楽しいイベントとして位置づけることです。例えば、毎週末に「今週の気に入った画像ベスト3」を家族で発表し合ったり、月に一度「スクラップブック会議」を開いて進捗を確認したりします。また、季節ごとにテーマを決めて収集することで、飽きずに続けられます。春は「ガーデニング・外構」、夏は「涼しく過ごせる工夫」、秋は「収納アイデア」、冬は「暖かく過ごせる設備」といった具合です。さらに、収集した画像数や見学した展示場数を記録し、達成感を味わえる仕組みも効果的です。

情報過多にならないための整理術

スクラップブック作成で陥りがちな問題は、情報を集めすぎて整理がつかなくなることです。これを避けるため、定期的な見直しと絞り込みを行います。具体的には、月に一度「本当に気に入った画像」だけを残し、迷った画像は別ファイルに移動させます。また、「なぜこの画像を選んだか覚えていない」画像は思い切って削除することで、本当に重要な情報だけを残せます。デジタル版では、タグやフォルダの階層を深くしすぎず、最大3階層程度に抑えることで、後から探しやすくします。つまり、「量より質」を重視した情報管理が継続の秘訣です。

家族全員で取り組むためのアイデア

家族全員がスクラップブック作成に参加するためには、それぞれの関心に応じた役割分担が効果的です。お父さんは「構造・性能面」、お母さんは「デザイン・生活動線」、子どもは「自分の部屋・遊び場」といった具合に、得意分野や興味のある分野を担当してもらいます。小学生以上の子どもには、「将来の自分の部屋」をテーマに画像収集してもらうことで、家づくりへの参加意識を高められます。また、祖父母が同居予定の場合は、バリアフリーや和室に関する情報収集を担当してもらうなど、三世代での家づくりを実現できます。

完成まで活用し続けるための管理方法

家づくりは通常1〜2年の長期プロジェクトであるため、スクラップブックを最後まで活用し続けるための管理体制が重要です。まず、進捗段階に応じて「情報収集期」「業者選定期」「設計期」「施工期」「完成期」にフェーズを分け、それぞれで重要となる情報を明確にします。設計期では間取りや仕様の詳細検討、施工期では現場での確認事項や変更点の記録が中心となります。また、デジタル版と紙版を併用している場合は、定期的に同期を取り、情報の齟齬を防ぎます。さらに、完成後は「我が家の記録」として保存し、将来のメンテナンスやリフォーム時の参考資料として活用することで、スクラップブックの価値を最大化できます。

・週次:新しい画像の追加と簡単な整理

・月次:不要な画像の削除と重要度の見直し

・四半期:全体の方向性確認と優先順位調整

・半年:進捗段階に応じた構成の見直し

・完成後:記録として保存し将来の参考資料に活用

具体例:静岡県の橋本さん一家は、最初の3ヶ月で500枚以上の画像を収集しましたが、整理が追いつかず挫折しそうになりました。その後、「1日3枚まで」「週末に10枚に絞り込む」というルールを設けることで、質の高い情報だけを継続的に管理でき、最終的に満足度の高い家づくりを実現できました。

- 家族参加型のイベントや季節テーマ設定によりモチベーション維持が可能

- 月次の見直しと「量より質」重視の整理術で情報過多を防止

- 家族の関心分野に応じた役割分担で全員参加の体制を構築

- 進捗段階別の管理と完成後の記録保存で長期活用を実現

まとめ

家づくりスクラップブックは、理想のマイホーム実現のための強力なツールです。単なる画像収集ではなく、家族の価値観を明確にし、設計士や工務店との効果的なコミュニケーションを可能にする重要な準備作業として位置づけることが大切です。紙版とデジタル版それぞれの特徴を理解し、自分たちの生活スタイルに合った方法を選択することから始めましょう。

効果的なスクラップブック作成のポイントは、外観デザインから設備仕様まで体系的に整理し、「なぜその画像を選んだか」の理由を明確に記録することです。Pinterestやアプリなどのデジタルツールを活用すれば、情報収集の効率性が大幅に向上し、家族全員での共有も容易になります。また、住宅展示場や工務店との打ち合わせでは、準備したスクラップブックが具体的で建設的な議論を促進します。

成功事例から学べる重要な教訓は、見た目の美しさだけでなく実用性や長期的な住み心地も考慮することです。情報過多に陥らないよう定期的な整理を行い、家族全員が参加できる楽しい活動として継続することで、本当に価値のあるスクラップブックが完成します。

家づくりスクラップブックは完成後も「我が家のコンセプトブック」として、インテリア選びやメンテナンス時の貴重な参考資料となります。時間をかけてじっくりと作り上げたスクラップブックは、理想のマイホーム実現だけでなく、家族の絆を深める大切な記録としても、長く愛用できる財産となるでしょう。

コメント